一、新时代高职院校教师教学能力评价体系构建的依据

(一)理论依据

综观理论界对教师教学能力的界定,主要存在二维结构、三维结构和四维结构三类观点。其中,三维结构观是主体,四维结构观是目前的方向,存在向高维度发展的趋势。

在二维结构观中,学者们基于C.E.Spearman的经典能力结构理论(二因素说)进行扩展,主要从教师主体出发,认为教师教学能力包括基本能力维度和专业能力维度,其中基本能力维度包括智力和一般活动能力,专业能力包括一般教学能力(教学认知能力、教学操作能力和教学监控能力)和具体学科教学能力。也有学者从教育能力和教学能力出发,划分二维结构。

在三维结构观中,比较有代表性的观点是W.M.Molenaar等在2009年提出的教学能力结构模型,具体从“主体、客体、活动”三个层面出发,将教师教学能力划分为能力构成、组织级别和教学领域三个维度。其中,主体指教师,对应于能力构成维度,意指教师需要具备的、与教学活动相关的一系列心理特征的总和;客体指教学载体,对应于组织级别维度,意指教师应具备开发各层级教学载体的能力;活动即教学活动,具体指教师应具备完成教学活动各个阶段的能力。在此基础上,徐继红结合大学的基本职能和我国大学的特色,提出了能力构成、工作领域及教学活动三维教学能力模型;而胡卫平以思维型教学理论为依据,从教学目标和内容、教学过程和方法、教师基本素质等三个维度构建了教师教学能力评价的课堂行为观察量表。

四维结构观主要体现在近期的一些研究中。例如,陈申宝在高职院校青年教师的教学能力研究中,提出了基础教学能力、实践教学能力、教学研究能力和教学创新与发展能力四个维度;吾超等参照CIPP教学评价模式从背景评价、输入评价、过程评价、结果评价四个维度构建了教师教学能力评价体系;而韩锡斌等基于信息时代背景,提出职业教育教师需要兼具教师、技师/工程师、数字公民、终身学习者等多种角色特征,应将教师教学能力的发展阶段纳入信息时代职业教育教师教学能力标准框架,即包括课程开发、课程教学、专业知识、行业能力、信息素养、研究与发展能力。如果将课程开发对应于三维观中的客体,课程教学对应于活动,专业能力、信息素养和行业能力对应于主体,其主要增加了研究与发展能力维度。

(二)实践依据

从教师评价的实践来看,虽然目前还没有直接针对高职院校教师教学能力的评价标准,但已存在一系列相关教师评价标准。从国外来看,自20世纪80年代开始,欧美发达国家为促进教师专业发展纷纷推出教师专业标准,如美国州际新教师评价与支持联合会、美国国家教师专业标准委员会、英国学校培训与发展司、新西兰教师协会等机构颁布的教师专业能力标准;从国内来看,为了提升教师的教学能力,国家先后发布了《中等职业教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》《2022年全国职业院校技能大赛教学能力比赛评分指标》等标准。

综观这些标准,同样可以从“主体、客体、活动”三个层面找到依据。例如,英国学校培训与发展司主要从教师主体一个维度出发,按照参与教学工作“应知”的相关能力(专业知识与理解、专业技能)和教师从事教师职业“愿持”的专业品质两个方面来制定标准;新西兰教师协会则从教师主体(专业知识、专业价值观与专业关系)和教学活动(专业实践)两个维度来制定评价标准;美国州际新教师评价与支持联合会则从教师主体(学科知识、教师的反思与专业发展)、教学活动(教学策略、交流手段、教学计划、评价策略)、教学客体(学生学习、学生的多样性)和教学环境(学习环境、合作关系)四个维度设置评价标准。而我国的教学能力比赛评分标准主要从教学活动(目标与学情、内容与策略、实施与成效、特色创新)和教师主体(教学素养)来评价教师,《中等职业教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》和《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》都从教学宏观文化环境(师德践行)、教学活动(教学实践、专业教学)、教学客体(综合育人)、教师主体(自主发展)四个维度来开发。

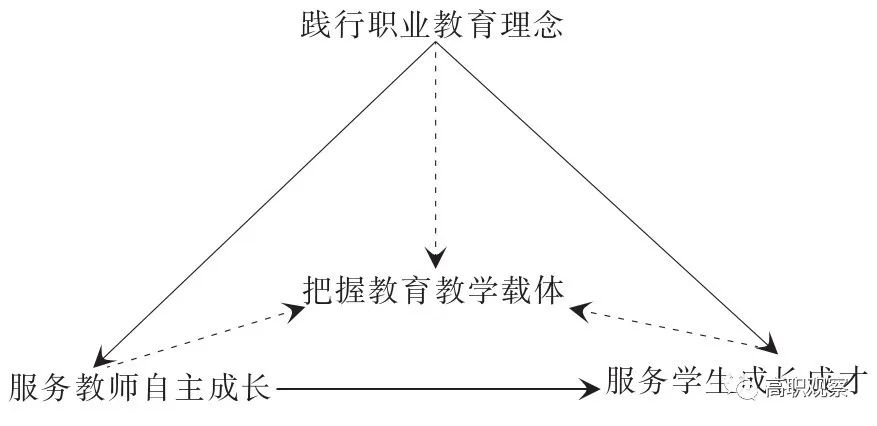

二、新时代高职院校教师教学能力评价模型构建

从哲学上来看,能力即主体能力,是指具有一定素质的社会主体从事对象性活动的内在可能性及实际本领。素质包括生理心理素质、知识思维素质和思想道德素质。其中,思想道德素质是灵魂层面,生理素质是基础层面,心理素质是动力层面,知识思维素质是智力构建层面14。而对象性是指潜在能力充满了对象化的“冲动”趋势,对象化即潜在能力在活动中成为现实能力而“灌注”到客体中的过程。由此可见,能力实质上是一种主客体关系的反映,这种主客体关系主要通过对象化活动作为中介;能力的产生、形成、发挥和发展离不开社会实践活动,更离不开社会历史条件。基于此,教学能力可以定义为在一定历史条件背景下,具有一定素质的教师在一系列针对学生的教学活动中所表现出来的“力量”。其中,主体(教师)、客体(学生)、教学活动、历史条件背景是教学能力内涵中的四个关键要素。

三、新时代高职院校教师教学能力评价体系及维度分析

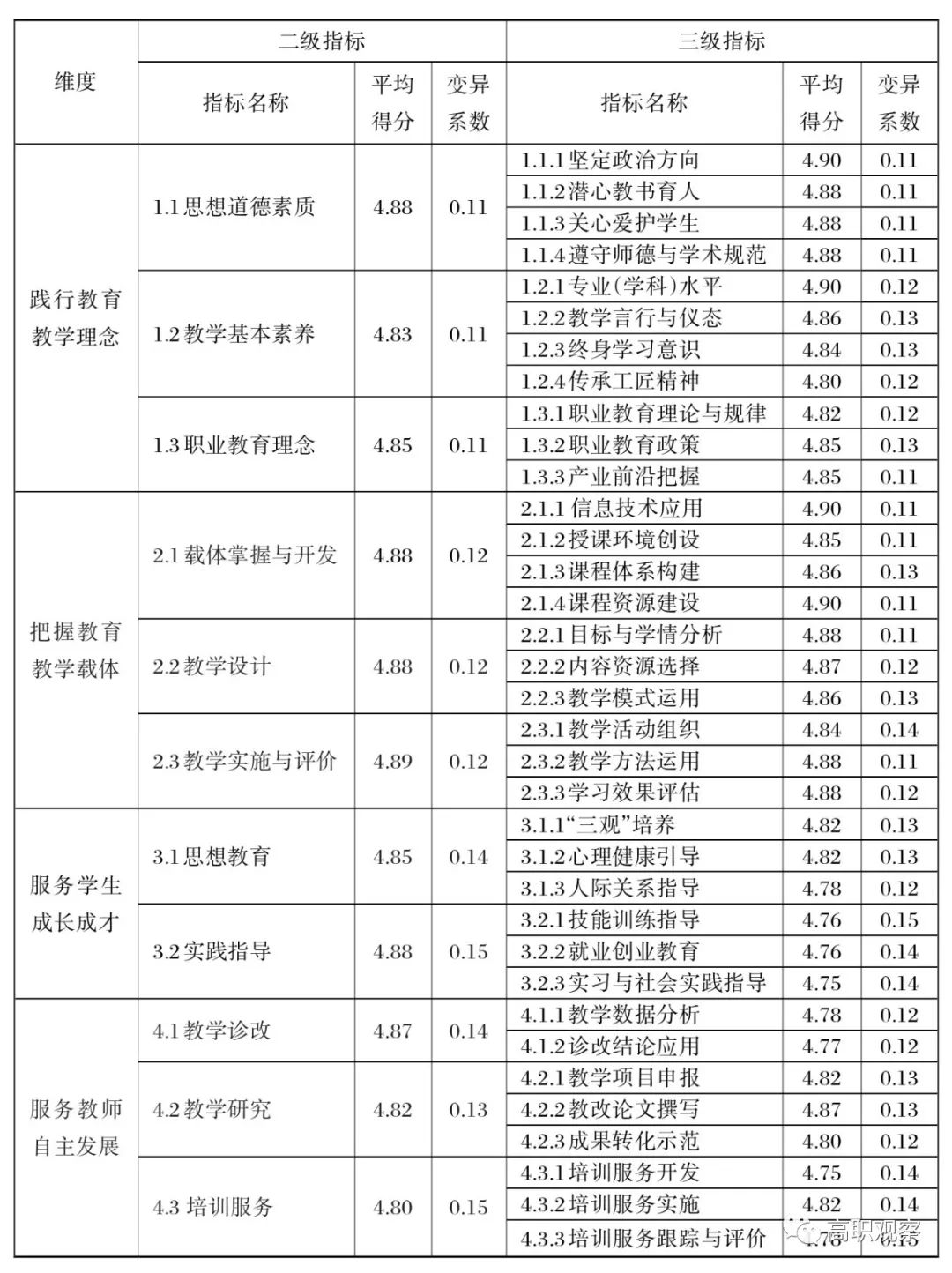

从高职院校教师教学能力四维评价模型出发,基于理论依据、实践依据和有关的政策文件,结合从PubMed、中国知网、万方等中外文数据库中检索到的高质量文章,深入分析其内容,并根据目的性、类比性、全面性和实用性等原则,选择学界认可度和共识度较高的观点,细化并确定了14个二级指标和46个三级指标。通过设计高职院校教师教学能力评价指标体系专家咨询问卷,经过两轮德尔菲法,对得分高于或等于4.6分且变异系数小于0.25的指标保留,最终确定的评价体系包括4个维度,11个二级指标,35个三级指标(具体见下页表1)。

(一)践行职业教育理念

践行教育教学理念是指教师落实国家高等职业教育发展目标,贯彻国家职业教育相关政策,掌握最新职业教育理念,树立良好思想政治素质、职业道德和职业精神的能力。高职院校要实现培养更多高素质技术技能人才的目标,离不开具有扎实教学基本素养、现代教育教学理念、面向时代发展需求的高质量教师队伍。基于此,本研究在“践行职业教育理念”维度下设置了思想道德素质、教学基本素养、职业教育理念3个二级指标,其中思想道德素质是根本底线,教学基本素养是基本要求,职业教育理念体现教师教学能力的时代性与职业性特色。同时,再依据《高等学校教师职业道德规范》《新时代高校教师职业行为十项准则》等文件,确定11个三级指标。

1.思想道德素质。包含坚定政治方向、潜心教书育人、关心爱护学生和遵守师德与学术规范4个三级指标。教师肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要责任,坚定的政治方向是人民教师的第一标志。因此,潜心教书育人、关心爱护学生、遵守师德与学术规范是对教师的基本要求。

2.教学基本素养。包含专业(学科)水平、教学言行与仪态、终身学习意识和传承工匠精神4个三级指标。具备扎实的专业知识和一定的理论功底是教师从事课堂教学的首要条件,教学言行与仪态是教学效果的影响因素之一。另外,信息时代,一个教师自己所指导的要大大超过教给学生的范围,必须具备终身学习意识。工匠精神是职业教育的内核,传承工匠精神则是对职业教育教师的基本要求。

3.职业教育理念。包括职业教育理论与规律、职业教育政策和产业前沿把握3个三级指标。作为职业院校教师,要关注职业教育政策导向,找到教育教学契合点;积极参加职业教育理论学习,转化为教育教学方法;理解职业教育教学规律,增强教学有效性;关注产业发展新动态,有效融入教育教学。

(二)把握教育教学载体

“把握教育教学载体”是教师教学能力的基础,主要考核教师针对具体教学内容(知识技能)创设教学情景、达成技术技能传承目标的能力。在教育学中,教学载体是指在教学过程中,教育者为实现一定的教育教学目标,在相应教学策略指导下为传递教学内容而设计编制的教学内容组合形式和形态。在现代教学演变及发展趋势下,因技术和理念的发展,教学时空得以拓展,教学手段更加先进,教学载体的定义边界也得以扩大。综合已有研究,现代教学中的载体可定义为:在教学过程中,为实施教学任务、达成教学目标而选取的用于承载教学内容、施展教学手段、传递理论知识、保存过程信息、提供专业能力训练的具体实物类载体(如教具、设备、装置、设施等),以及利用文字资料和现代信息技术承载相应知识、数据等的信息类载体(如教材、专业数据库等)。因此,本研究将把握教育教学载体能力分解为载体掌握与开发、教学设计、教学实施与评价3个二级指标,并细化成10个三级指标。

1.载体掌握与开发。包括信息技术应用、授课环境创设、课程体系构建和课程资源建设4个三级指标。在信息时代,教师应能够利用信息化教学管理平台、课程相关软件、仿真系统等高效达成教学目标,能根据所授课程特征选择并创设虚实结合、沉浸度高的教学环境,能根据岗位任务开发课程内容,根据职业能力标准开发课程标准,根据行业发展调整课程体系,能根据课程教学需要选择、建设立体化教学资源。

2.教学设计。包括目标与学情分析、内容资源选择、教学模式运用3个三级指标。学情分析是教学设计的重要环节,依据教学目标,运用现代信息技术手段开展学情分析是进行教学设计的前提。在此基础之上,教师应能对接新技术、新工艺、新规范,把握所授课程内容的科学性、先进性,遴选并组织教学内容,科学合理地预设课程资源。此外,教学模式运用也是教学设计的重要组成部分,主要指教师能在先进教育理论支撑下,结合课程内容选取适合的教学模式,并能进行融合创新。

3.教学实施与评价。包括教学活动组织、教学方法运用和学习效果评估3个三级指标。教学实施与评价是教学的核心,要求教师能按照教学设计顺利有序实施教学,能关注重点难点解决、达成教学目标;能根据教学任务要求和特点,科学、合理采用各种先进教学方法和手段;能对教学中教师的教、学生的学及教学效果进行科学客观的评价,并能根据评价结果积极调整后续教学设计及实施过程。

(三)服务学生成长成才

服务学生成长成才即教师的育人能力。《中等职业教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》中把教师育人能力描述为开展班级指导、实施专业育人和组织活动育人三项能力;《职业技术师范教育专业认证标准》中将职业技术师范教育专业毕业生的育人能力定义为班级指导、综合育人和职业指导三项能力。2017年12月,中共教育部党组印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,提出构建十大育人体系。作为专业教师,通过课程思政开展课程育人和通过实践指导开展实践育人是服务学生成才成长的主要途径。基于此,本研究在“服务学生成长成才”维度下设置思想教育、实践指导2个二级指标,并细化成6个三级指标。

1.思想教育。包括“三观”培养、心理健康引导和人际关系指导3个三级指标。高职院校学生处于青春期,思想尚未成熟,在碰到挫折时很容易出现种种思想和心理问题。教师要通过正确的思想引导,帮助学生树立正确的“三观”、健康的心理品质,建立良好的人际关系。

2.实践指导。包括技能训练指导、就业创业教育、实习和社会实践指导3个三级指标。“高素质技术技能人才”的培养定位,决定了高职教育应更突出学生实践能力的培养,教师的实践能力就成为高职院校办学质量的关键。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中,要求职业教育“实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”,要求高等教育“强化实践教学环节,加强就业创业教育和就业指导服务”。因此,高职院校教师应具备技能训练指导、就业创业教育、实习和社会实践指导等能力。

(四)服务教师自主发展

教师自主发展,也称为“主体性发展”,是指教师具有自主发展的意识和动力。国外许多学者对教师自主发展主要强调四种能力,即教师对教学环境、教学情境和教学过程进行控制、支配、评判和反思的能力,促进学习者自主的能力,自主发展职业的能力,以及终身学习的能力15。目前国内学者普遍认为,教师自主发展主要涉及教学研究、教学反思、终生学习等方面的能力发展。《职业技术师范教育专业认证标准》将学会发展作为本科类师范生毕业要求之一,主要包括学会反思和沟通合作两个部分。《职业教育“双师型”教师基本标准》强调职业院校教师应具备较强的指导与开展教育教学研究、实习实训教学研究、专业建设、技术革新的能力,且将企业相关工作经历或者实践经验作为必备条件之一。综合自主发展能力相关研究、职业教育“职业性”和“实践性”特点以及国家对职业院校教师“双师”素质的要求,本研究在“自主发展能力”维度下设置教学诊改、教学研究和培训服务3个二级指标,并细化成8个三级指标。

1.教学诊改。包括教学数据分析和诊改结论应用2个三级指标。美国心理学家波斯纳(G J Posner)认为,教师的成长等于经验加反思,教学诊改是教师自主发展的关键。高职院校教师能有效使用信息化教学平台进行课程教学过程质量控制,能根据教学互动、学习评价及反思总结的问题适时调整教学策略,能自觉将教学质量诊断与改进贯穿落实在教学全过程。

2.教学研究。包括教学项目申报、教改论文撰写和成果转化示范3个三级指标。职业教育“跨界”的本质特征对高职院校教师提出了教育实践与职业实践的双重要求。高职院校教师要有积极的教育科研行动,充分利用教育理论尤其是职业教育理论指导开展教育教学改革创新,在教育教学改革创新中开展教育研究,不断把实践创新提升为理论创新,将教学经验总结成教学改革典型案例或教学成果,并积极参与校内外经验交流和成果展示。

3.培训服务。包括培训服务开发、培训服务实施、培训服务跟踪与评价3个三级指标。职业培训是职业教育的一个重要组成部分。2019年10月,教育部等十四部门联合印发了《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》,明确“实施学历教育与培训并举是职业院校的法定职责”,高职院校应“全面开展职业培训,提高劳动者素质和职业技能水平,提升职业教育服务发展、促进就业创业能力”。因此,高职院校教师需要利用自身理论素养、教学经验,积极参与培训服务开发、实施和后期跟踪与评价的全过程。

(文章来源:《教育与职业》)